质检中心:分析工姚瑶的三种角色

发布日期:2025-09-19 10:08

来源:

浏览次数:次

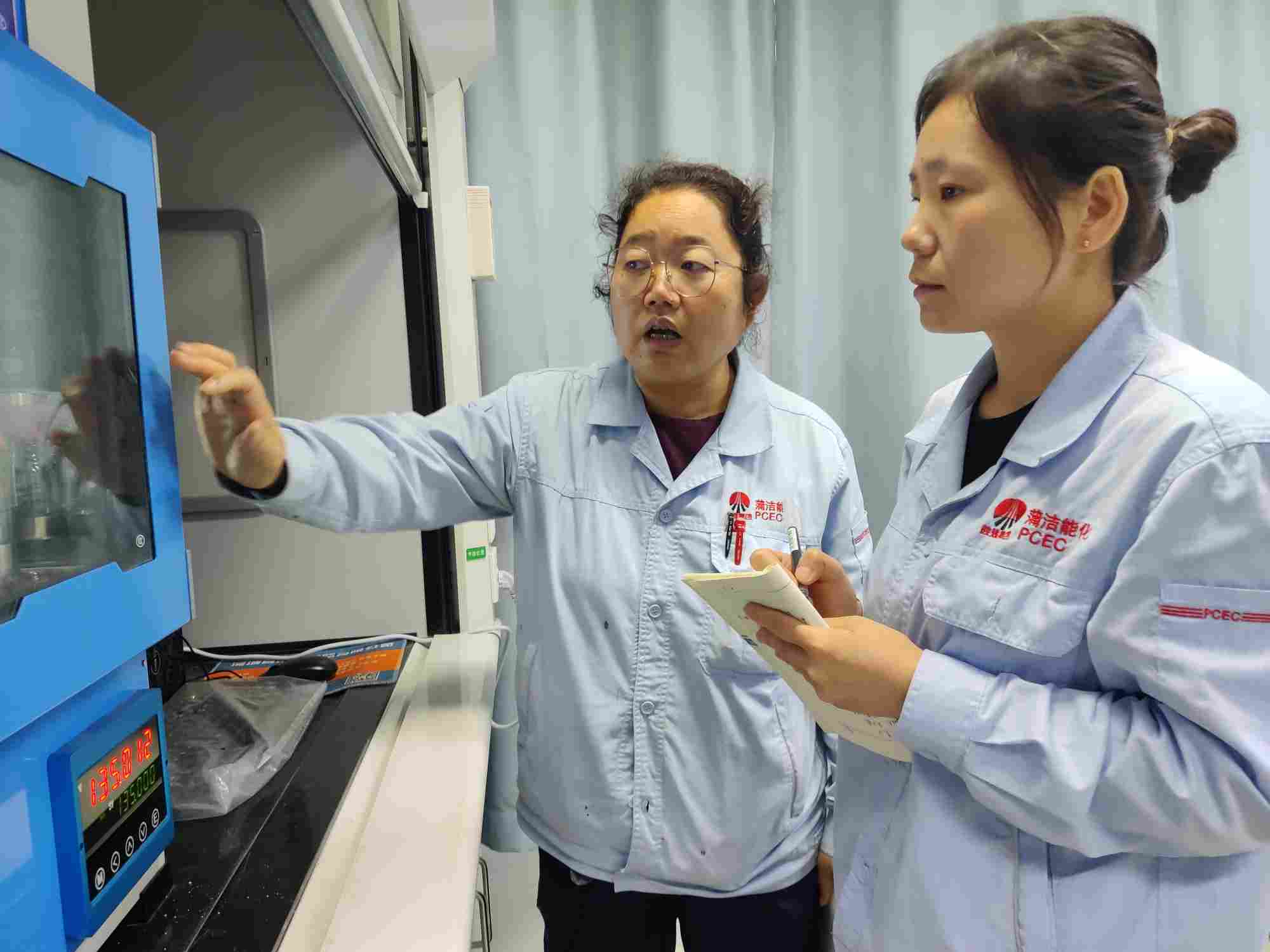

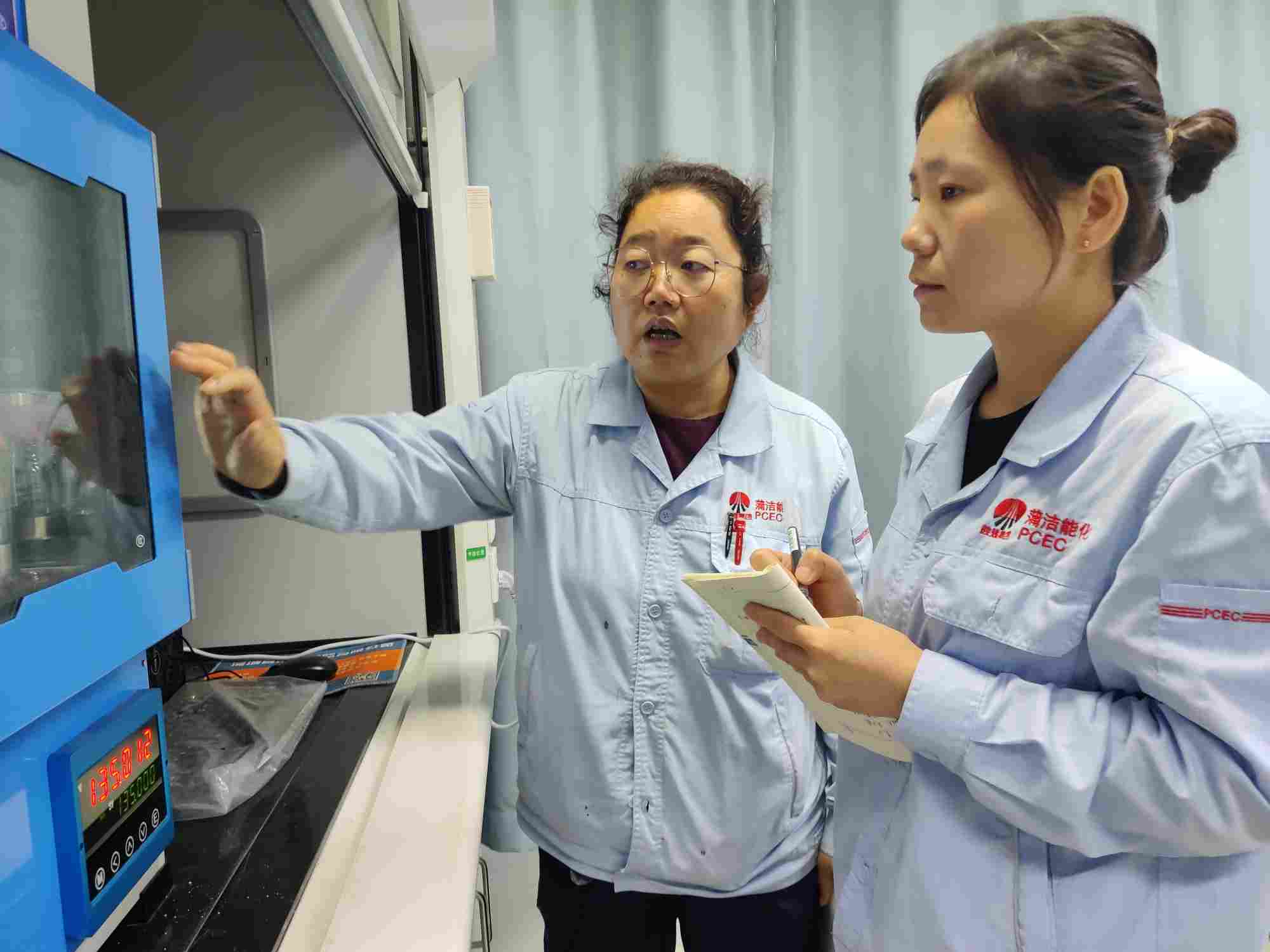

清晨七点半,蒲洁能化质检中心运行一班的姚瑶已经到达树脂中控岗位,坐在梯度密度管前校准玻璃浮子线性情况。自从今年竞聘成为岗位主检并担任班组成品中控岗位负责人以来,她明显感觉到肩上的担子更重了,但眼中的光芒也更亮了。

“不断学习、不断输出,这几个月的时间,我也说不清自己是学生还是老师,可能都是。”她笑着说。

如饥似渴的“学习者”

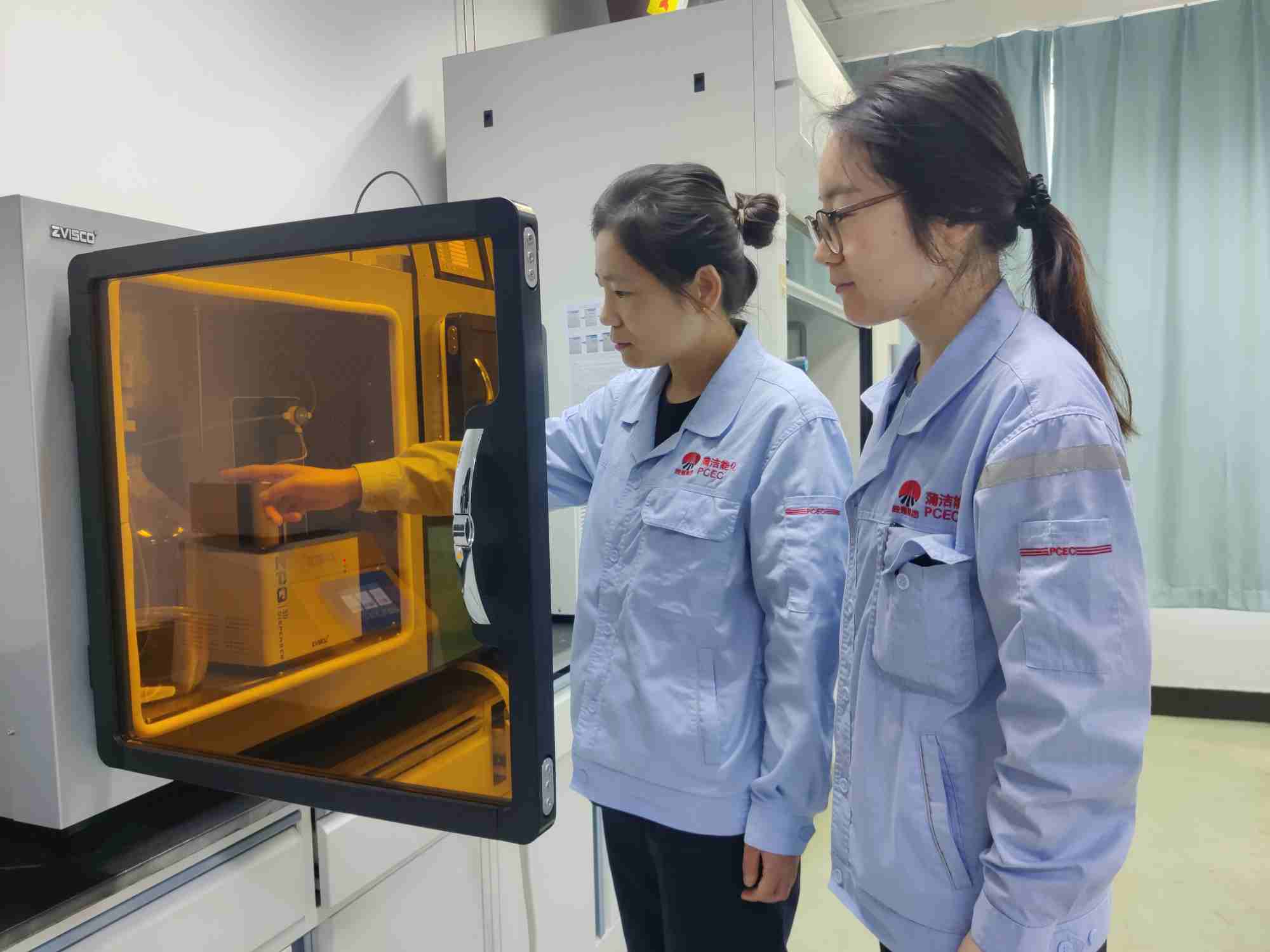

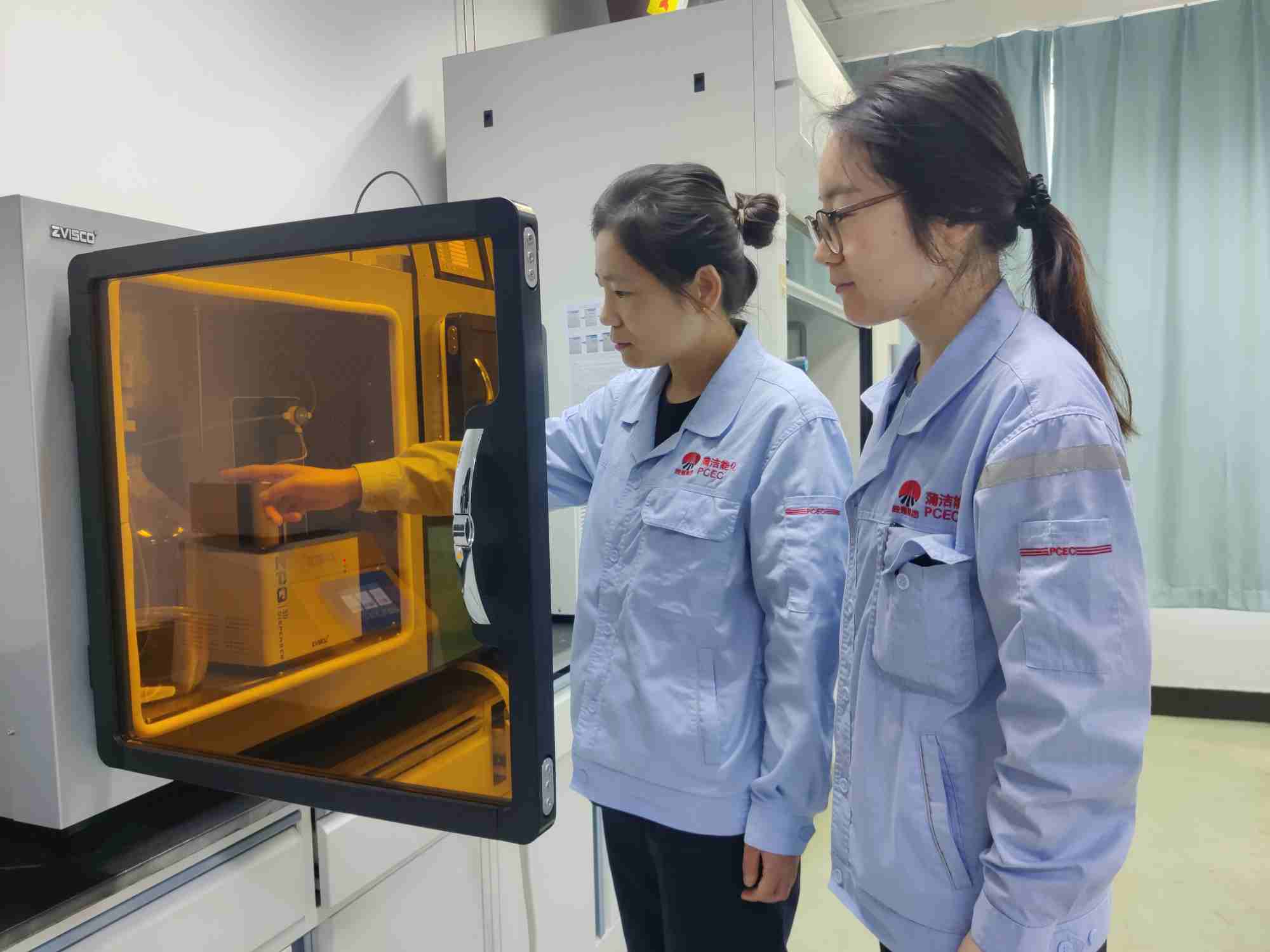

超高聚乙烯装置是蒲洁能化公司今年的重点建设项目,新装置开车在即,从方法建立到仪器调试,质检中心已经筹备了大半年。这种新材料分子量高、分析周期长,是摆在质检中心成品分析岗位面前的一个难题。为此,该中心编制培训方案,针对新产品、新方法、新仪器分阶段开展专项培训。作为运行一班成品岗位负责人,姚瑶第一个报名。

那段时间,她成了仪器工程师和岗位技术员的“跟屁虫”,刨根问底每一个仪器参数设置的方法和原理;练习样品回来后,她反复练习样品称量和仪器操作,直到数据稳定性和精密度达标。“那本笔记都快被我翻烂了”她拿出一本写满公式和操作要点的本子,“必须自己先吃透,才能带大家往前走。”

最终,她在专项培训考核中取得了笔试和实操双第一的优异成绩,为超高聚乙烯装置顺利开车提供了可靠的分析保障。

承上启下的“传播者”

学懂弄通只是第一步,如何让岗位上的每位同事都“会”且“能”,是姚瑶作为岗位主检的核心任务。质检中心在7月推出的“检测标准专项培训”正好给了她舞台。

为深化班组分析人员的标准意识。质检中心开展了“检测标准专项培训”,系统梳理了现行国家、行业及企业标准体系,重点强化分析操作的标准执行。“国标方法为何这样规定?”“非标方法与国标的核心差异在哪?”“在实际操作中如何选择适用的方法?”……面对同事们的疑问,姚瑶没有简单地给答案。她协助岗位技术员,将枯燥的标准文本转化为一张张清晰的对比表格和一个个生动的实操案例,一到工余时间就组织岗位的同事开展“标准解读小课堂”。

“姚工讲标准,不光告诉我们‘怎么做’,更讲清楚‘为什么这么做’,一下子就好理解了。”同岗位的周葆倩这样评价。她从标准的被动执行者,变成了主动的解读者和传播者,将“标准化操作”的理念,由点到面渗入岗位的日常。

薪火相传的“传承者”

在产业工人当中,“师带徒”是技术薪火相传的关键。姚瑶是这一传统的受益者,也是积极的参与者。今年8月份,蒲洁能化公司人力资源部启动“师带徒”培训工作。她的身份有些特殊:她既是班长的徒弟,孜孜不倦地学习着设备故障判断、异常数据处置等宝贵经验;同时,她又作为师傅,与岗位的副检结成了对子。

“我带徒弟,不是要复制一个我,而是希望我们能互补。”姚瑶说。她心思缜密,操作规范;徒弟思维活跃,善于创新。两人互相考问、共同研讨,在“教”与“学”的角色互换中,实现了取长补短、共同提高。这种“亦师亦友、互学共进”的新型师徒关系,成了运行一班的一道风景,也让技能传承充满了活力。

姚瑶的故事并非个例。在质检中心,越来越多的“姚瑶们”正在系列培训搭建的舞台上快速成长。中心负责人陈华表示:“我们所有的培训举措,都力求做到‘上下同欲’。公司的发展需求是‘上’,员工个人的成长需求是‘下’。而像姚瑶这样的班组骨干,正是连接上下最关键的那座桥。她们在实践中学,在岗位上教,将公司的发展要求转化为团队的行动,这才是培训最大的价值。”

分析工姚瑶的三种角色,正是质检中心下半年以来系列培训举措落地生根的生动缩影。她穿梭于“学习者”“传播者”和“传承者”三种角色之间,用自己的成长,诠释着蒲洁能化质检中心“以高质量培训促提升、以高技能人才保质量”的培训实质。(马媛)

清晨七点半,蒲洁能化质检中心运行一班的姚瑶已经到达树脂中控岗位,坐在梯度密度管前校准玻璃浮子线性情况。自从今年竞聘成为岗位主检并担任班组成品中控岗位负责人以来,她明显感觉到肩上的担子更重了,但眼中的光芒也更亮了。

“不断学习、不断输出,这几个月的时间,我也说不清自己是学生还是老师,可能都是。”她笑着说。

如饥似渴的“学习者”

超高聚乙烯装置是蒲洁能化公司今年的重点建设项目,新装置开车在即,从方法建立到仪器调试,质检中心已经筹备了大半年。这种新材料分子量高、分析周期长,是摆在质检中心成品分析岗位面前的一个难题。为此,该中心编制培训方案,针对新产品、新方法、新仪器分阶段开展专项培训。作为运行一班成品岗位负责人,姚瑶第一个报名。

那段时间,她成了仪器工程师和岗位技术员的“跟屁虫”,刨根问底每一个仪器参数设置的方法和原理;练习样品回来后,她反复练习样品称量和仪器操作,直到数据稳定性和精密度达标。“那本笔记都快被我翻烂了”她拿出一本写满公式和操作要点的本子,“必须自己先吃透,才能带大家往前走。”

最终,她在专项培训考核中取得了笔试和实操双第一的优异成绩,为超高聚乙烯装置顺利开车提供了可靠的分析保障。

承上启下的“传播者”

学懂弄通只是第一步,如何让岗位上的每位同事都“会”且“能”,是姚瑶作为岗位主检的核心任务。质检中心在7月推出的“检测标准专项培训”正好给了她舞台。

为深化班组分析人员的标准意识。质检中心开展了“检测标准专项培训”,系统梳理了现行国家、行业及企业标准体系,重点强化分析操作的标准执行。“国标方法为何这样规定?”“非标方法与国标的核心差异在哪?”“在实际操作中如何选择适用的方法?”……面对同事们的疑问,姚瑶没有简单地给答案。她协助岗位技术员,将枯燥的标准文本转化为一张张清晰的对比表格和一个个生动的实操案例,一到工余时间就组织岗位的同事开展“标准解读小课堂”。

“姚工讲标准,不光告诉我们‘怎么做’,更讲清楚‘为什么这么做’,一下子就好理解了。”同岗位的周葆倩这样评价。她从标准的被动执行者,变成了主动的解读者和传播者,将“标准化操作”的理念,由点到面渗入岗位的日常。

薪火相传的“传承者”

在产业工人当中,“师带徒”是技术薪火相传的关键。姚瑶是这一传统的受益者,也是积极的参与者。今年8月份,蒲洁能化公司人力资源部启动“师带徒”培训工作。她的身份有些特殊:她既是班长的徒弟,孜孜不倦地学习着设备故障判断、异常数据处置等宝贵经验;同时,她又作为师傅,与岗位的副检结成了对子。

“我带徒弟,不是要复制一个我,而是希望我们能互补。”姚瑶说。她心思缜密,操作规范;徒弟思维活跃,善于创新。两人互相考问、共同研讨,在“教”与“学”的角色互换中,实现了取长补短、共同提高。这种“亦师亦友、互学共进”的新型师徒关系,成了运行一班的一道风景,也让技能传承充满了活力。

姚瑶的故事并非个例。在质检中心,越来越多的“姚瑶们”正在系列培训搭建的舞台上快速成长。中心负责人陈华表示:“我们所有的培训举措,都力求做到‘上下同欲’。公司的发展需求是‘上’,员工个人的成长需求是‘下’。而像姚瑶这样的班组骨干,正是连接上下最关键的那座桥。她们在实践中学,在岗位上教,将公司的发展要求转化为团队的行动,这才是培训最大的价值。”

分析工姚瑶的三种角色,正是质检中心下半年以来系列培训举措落地生根的生动缩影。她穿梭于“学习者”“传播者”和“传承者”三种角色之间,用自己的成长,诠释着蒲洁能化质检中心“以高质量培训促提升、以高技能人才保质量”的培训实质。(马媛)

地址:陕西蒲城县渭北煤化工业园区 邮编:715500 电话:0913-8186000

地址:陕西蒲城县渭北煤化工业园区 邮编:715500 电话:0913-8186000  陕公网安备 61052602000076号

陕公网安备 61052602000076号